Режиссеру Терренсу Малику исполняется 80 лет. Пятьдесят из них его таинственный образ и судьба волнуют кинозрителей. В 1970-х его называли автором самых красивых фильмов в истории, а через 25 лет работы Малика начали упрекать в излишнем пафосе и банальностях, продолжая регулярно награждать на важнейших кинофестивалях и кричать критическое «бу!» из темноты кинозала. Но пафос пафосу рознь, и чувственная экзальтация его героев — удачный канал для связи с современным зрителем, которому режиссер хочет преподать урок.

Время и монтаж

1943 год. Философ и член НСДАП Мартин Хайдеггер готовит к публикации эссе «О сущности истины» — в его основе лекции, прочитанные за 10 лет до этого в университете Фрайбурга. На европейском Восточном фронте продолжает яростное наступление Красная армия. В далеком Тегеране — конференция антифашистской коалиции, где решается вопрос высадки союзников во Франции. Рейх с чудовищной одержимостью уничтожает людей — евреев, гомосексуалов, больных и тех, кто не готов разделить эту одержимость. В бранденбургской тюрьме приводят в исполнение приговор Францу Егерштеттеру, уклонисту и католику, по-своему ответившему на хайдеггеровский вопрос об истине. В том же 1943-м в далеком Иллинойсе в семье иммигранта из Урмии (сегодня это Иран), ассирийца по происхождению, христианина по вере и геолога по профессии Эмиля Малика появляется на свет мальчик, которого назовут Терренсом. Скоро семья Малика переедет в Оклахому, где папа сделает карьеру нефтедобытчика (в свободное от работы время он будет играть на органе и управлять церковным хором); там у старшего сына появятся два младших брата. Через 25 лет Терренс Малик, гарвардский студент-философ, будет стоять на пороге домика Хайдеггера в Шварцвальде. Тема его курсовой — перевод другого эссе этого автора — «О существе основания» (так передаст по-русски смысл названия Владимир Бибихин).

Это и есть монтаж: сопряжение далековатых идей, событий и понятий. И кажется, именно искусству монтажа Терренс Малик будет учиться у высших сил всю дальнейшую жизнь. Никто не монтирует, как Всевышний. К концу 1960-х, попробовав себя в журналистике (так и не закончив для «Нью-Йоркера» материал о боливийском процессе над философом Режисом Дебре), а затем в преподавании философии (в престижном Массачусетском технологическом институте), Терренс Малик оставит все ради кинематографа. Он отучится в недавно открытом Американском институте киноискусства (AFI), и скоро к нему начнут прилетать сценарные заказы — представьте, Малик писал раннюю версию «Грязного Гарри».

Кино и миф

В школьные годы в родной Оклахоме он слыл гением, и в Голливуде ему тоже почти не пришлось ничего никому доказывать. Время потворствовало новому видению. Стремительно обзаведясь могущественными друзьями (к таковым, наверное, можно отнести и режиссера «Бонни и Клайда» Артура Пенна, и основателя AFI Джорджа Стивенса-младшего), тридцатилетний автор дебютирует как режиссер с основанной на реальных событиях ретроисторией о криминальных любовниках. Мусорщик с повадками героев Джеймса Дина (Мартин Шин) подбивает принцессу квартала (Сисси Спейсек) бежать из сонной одноэтажной Америки во взрослую жизнь. Ослепленный желанием, гневом и мечтой, он убивает ее отца, сжигает родительский дом. Вспышка чувств, поэтическое обольщение любовью ведут пару от преступления к преступлению, пока полиция наконец не останавливает отступников посреди бескрайней американы. Снимая укорененные в американском мифе «Пустоши» (1973), Малик требовал от продюсеров полной художественной свободы. И фильм стал бриллиантом в нонконформистской короне Нового Голливуда.

Тот же миф он будет исследовать (деконструкция мифов и жанров — главная «новоголливудская» забава) и в следующем своем фильме «Дни жатвы» (1978). Новая история, рифмовавшая романтическое безумие — amour fou — с нашествием саранчи, разворачивалась в пейзажах достойных кисти Эндрю Уайета накануне Первой мировой. Едва не уничтожив себя и команду бесконечным сумбуром съемок, а затем монтажом — фильм, по замыслу автора, должен был родиться именно на монтажном столе, как у Риветта,— после «Дней жатвы» Малик удалился из кинематографа на 20 лет.

Сначала он переехал жить в Париж, а затем — в техасский Остин, превратился в неуловимую легенду, растворился в слухах. Одни в Голливуде травили байки о том, как вчерашний гений живет в гараже, другие утверждали, будто он преподает философию в Сорбонне, третьи — что режиссер «Пустошей» работает парикмахером. Годами Малик будет наслаждаться произведенным эффектом. Даже вернувшись в большой бизнес, даже сняв «Тонкую красную линию» (1998), ради эпизодических ролей в которой к нему на пробы выстроились более или менее все голливудские звезды — от Джорджа Клуни до Джареда Лето (а скольких из них он вырезал на монтаже), даже вновь покорив Канн семейной драмой с Большим взрывом («Древо жизни»), он сохранит привычку молчания. Кому-то эта практика кажется надменным позерством, сродни пафосной интонации его фильмов.

Пафос и этос

Слово «пафос» действительно имеет непосредственное отношение к кинематографу Терренса Малика. Однако это не возвышенно жеманный, торжественный пафос романтизма, не пафос вещающего с амвона пастыря, не пафос банальности, хотя и слово «банальность» тоже имеет к его фильмам непосредственное отношение — ведь в них автор по-хайдеггеровски высказывается «о существе основания». В пафосе Малика слышится дыхание Платона и Аристотеля. Последний трактовал «патос» как прием риторики — обращение не к разуму (логосу) и не нравственному началу (этосу), а непосредственно к эмоциям аудитории. Малик — траекториями своей камеры, своим монтажным сближением далековатых понятий, своей безъязыкостью (он не любит, когда герои разговаривают; разве что за кадром, про себя, не пытаясь ничего донести до собеседника) — обращается к зрителю, словно минуя сознание: сначала напрямую внедряясь в центры удовольствия, а затем проникая в самую душу.

Дело, конечно, не только в форме. Конфликт истерической возбужденности, поэтического дионисийского экстаза (пафоса) и разумного созерцательного аполлонического начала (этоса) — это еще и содержание, центральный конфликт всех фильмов Малика, в которых бьются земля и небо, вода и огонь, мужское и женское, детское и взрослое. Даже двух первых, рассказанных относительно внятно, зависимых от традиции «южной готики» работ — «Пустоши» и «Дни жатвы». «Тонкая красная линия», которая сегодня, осенью 2023-го, смотрится совсем не так, как в 1998-м, когда поэзия Малика отдавала допотопным радикализмом вышедшего в тираж после слишком долго молчания классика,— это не фильм об изматывающей кровавой высадке на остров в Тихом океане (гораздо лучше с этой задачей позднее справятся Спилберг и Иствуд). Это не констатация греховности человека как такового и не общее место о его ущербности на фоне природной гармонии. Где человек — там война? Ради такой банальности не стоило, наверное, затевать трехчасовой эпос, заказывать пиротехнику и высаживать у черта на рогах батальон морской пехоты под руководством Джона Траволты и Ника Нолти.

Все проще и одновременно страшнее: великая война идет не на кровавых пляжах Гуадалканала, а в сердце рядового Белла (Бен Чаплин), который страдает в разлуке с любимой женой. Его поэтичным закадровым монологом проложен весь фильм. Эта страсть и тоска, одержимость красотой неизбежно ведут его к гибели. Впрочем, так же к гибели рядом с ним идет рядовой Уитт (Джеймс Кэвизел), молчаливо взирающий на чудеса Божьего творения. Ключи к пониманию конфликта щедро рассыпаны режиссером по всему фильму. И когда полковник посылает нерешительного капитана на штурм укрепленных высот, цитируя Гомера, невольно думаешь, что поэзия и красота, этот чувственный экстаз, на который обречен человек, действительно смертоносен. «Я не хочу чувствовать желание»,— говорит рядовой Белл, и он прав, война — буйство желаний. В одной из самых впечатляющих сцен фильма американский десант атакует не противника, а буквально залитые солнцем зеленые холмы, равнодушно впитывающие кровь. Наступление, упоение в бою, разрушительная перегрузка эмоций — это и есть пафос.

Фасеточный нарратив

«Тонкая красная линия» — первый шаг к тому методу нарратива, который будет определять кино Малика в XXI веке. Это не классическое кино героев, не кино камеры (как, например, фильмы Хичкока или Алексея Германа), а кино монтажных склеек, которое спокойно отворачивается от любого из своих персонажей, при этом не теряя никого из вида и продолжая изучать жизнь, текущую за пределами конкретных тел. Все люди и вообще живые существа похожи, жизнь идет по одним и тем же законам, и динозавр, наступающий на другого динозавра в «Древе жизни» (2011), может рассказать зрителю не меньше, чем конфликт взлетающей на качелях мамы и строгого заземленного папы.

Несмотря на каннское признание «Древа жизни», главным достижением позднего Малика было бы справедливо назвать мечтательно-слабоумную трилогию, сделанную им на современном материале вместе с оператором Эммануэлем Любецки,— «К чуду», «Рыцарь кубков» и «Между нами музыка». Три эти картины о неистовстве любви — исследование энигмы и материи пафоса в их чистом, дистиллированном виде.

В первом фильме Малик, дорвавшийся до цифровых технологий, окончательно очищает свое кино от сценарной строгости. Камера упивается хаотической красотой окружающего мира. Эта история явно рождалась как стихотворение — из сора мимолетных деталей и случайных рифм. И именно по поэтическим правилам она функционирует. Интонацию удивленного простодушия, которую обыкновенно ставили Малику в вину, он сумел обратить в свое главное оружие, столкнув зрителя с героем Бена Аффлека, рациональным человеком из Оклахомы,— кажется, страдающим от невозможности пережить чудо любви ни с одной из двух своих прекрасных возлюбленных (Ольга Куриленко и Рейчел Макадамс). Отчаянная эмоциональность, нетерпеливая вражда чувств («Мы всегда сражаемся. Почему?») наталкиваются на мраморную созерцательность: глядя на осенний пейзаж, этот герой думает прежде всего о токсинах в почве.

В 2012 году «К чуду» обескуражил критиков в Венеции, но Малик не остановился. Через два с небольшим года он привез в Берлин «Рыцаря кубков» — фильм о водовороте судьбы, сумме ложных выборов, которые совершает человек, и неистовстве, в которое он время от времени неизбежно впадает. Как и «К чуду», «Рыцарь кубков» во многом заимствует материал из жизни самого режиссера. По крайней мере, в вальяжном, молчаливом, влюбчивом сценаристе, которого сыграл Кристиан Бейл, узнается сам Малик, и где-то в углу на коктейльных вечеринках с бассейнами и моделями наверняка можно было бы увидеть самого режиссера, если бы камера не была так увлечена красотою брызг, женских ног и газонов. Структура «Рыцаря кубков» рождается из перечисления, в своем стремлении назвать предметы по именам, увидеть их Малик, с одной стороны, архаичен, а с другой — предельно современен. Это кино социальных сетей, инстаграма и рилсов, необязательных вспышек чувств, эмоциональной изнуренности, патетики и беспамятства, аффектов — неспроста Рик живет как истинный дионисиец, в вакхическом исступлении. Почти одновременно с «Рыцарем кубков» Малик снимал «Между нами музыка» («Песня за песней», 2017). Экстаз вечной вечеринки Лос-Анджелеса переплавился в экстаз рок-концертов родного Остина, искушение невыносимой легкостью бытия. После «К чуду» Малик сменил аудиторию. От него отвернулись те, кто видел в режиссере интерпретатора мифа (сейчас поражаешься, как они были наивны). К нему пришли те, кто привык к кино как к визуально-эмоциональному роллеркостеру, к тому, что невозможно пересказать.

Возвращение истории

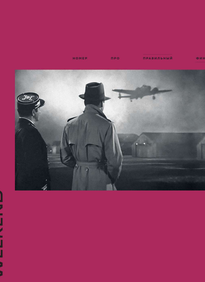

Можно сказать, Малик изучил и приручил нового зрителя — приученного новыми медиа к аффектам, забывчивого и запальчивого, пафосного, одержимого страстями и эмоциями,— подкрался к нему. Для чего он это сделал? Кажется, чтобы закольцевать монтаж. И в 2019 году с «Тайной жизнью» перенестись к началу, в 1943-й — в год своего рождения, год, когда его любимый Хайдеггер готовит к публикации «О сущности истины», год, когда Франц Егерштеттер ждет исполнения приговора в бранденбургской тюрьме, похожей на ту, где когда-то отбывал свой срок Адольф Гитлер. Фактически Малик снова рассказывает о конфликте пафоса и этоса. Убеждают в этом уже первые минуты фильма — пространный фрагмент из «Триумфа воли» с прилетом Гитлера в Нюрнберг. Небо и земля сойдутся в схватке на экране.

Гитлеровская романтическая истерика и одержимость заражают горы и деревни благодаря новейшей технологии — радио. Это было давно, но это было похоже. Адольф — незримый для Франца оппонент, антагонист. «Тайную жизнь» легко прочитать и как самокритику режиссера, попытку саморефлексии. Поразительно, что кадры Лени Рифеншталь оказываются типично маликовским кино, когда на них накладывают саундтрек из фильмов Терренса Малика. Это не списать на оператора Йорга Видмера, сменившего в «Тайной жизни» Эммануэля Любецки. Это типично маликовское опьянение миром. Посиделки фюрера в Берхтесгадене: дети, собаки, солнце, бликующее в объективе, даже хохочущий толстяк Геринг — чем не «Древо жизни»? Малик, очевидно, сознательно монтажно уравнивает Гитлера, с одной стороны, и Егерштеттера — с другой, помещая их в одно художественное пространство. Так он, агностик и философ, укрощает самого себя. Позволяя протагонисту в совершенном бездействии созерцания победить антагониста, который так хорошо изъясняется с миром на языке эмоций. Бюргер Гитлер покинул свою тюрьму в окружении толпы фанатов, в водовороте смертной любви. Что было дальше, все знают. Крестьянин Егерштеттер умер один за всех: его тихая, тайная жизнь как будто растворилась в ландшафте. Но не в истории, к которой Малик вернулся в «Тайной жизни» после стольких лет уклонения от традиционного повествования.